治療開始10年の節目を迎え、ZINEの取締役を退任します―COO 二宮みさきからのご報告

CancerWithを運営する株式会社ZINEの二宮です。

オンラインがん相談サービス CancerWithをご利用の患者さんとそのご家族の皆さん、イベントやウェビナーワークショップにご参加くださった皆さん、法人としてサービスをご導入いただいている企業・団体の皆さん、平素より多大なるご支援を賜り、心より御礼申し上げます。

このたび、2025年3月末日をもちまして、CancerWithを運営する株式会社ZINEの取締役COOを退任することとなりました。

社外に向けた発信やイベント等を通じ、皆さまと直接お会いする機会も多くいただいておりましたので、個人的なご報告ではありますが、この場をお借りして、退任に至る背景を少しだけお伝えできればと思います。

病と向き合った10年間

わたしはAYA(若年性)がんの当事者として、自身の経験を社会に活かしたいという思いから、CancerWithの立ち上げに携わりました。2021年に関わり始め、あっという間に4年が経ちました。

2015年、当時28歳で乳がんの診断を受けた際、医師から「ホルモン治療が10年続く」と告げられました。「10年は生きられるんだ」という安堵と同時に、長期に及ぶ治療や体調の変化、仕事や生活のことなど、見えない未来への希望と不安の入り混じる複雑な感情に圧倒されたことを覚えています。振り返ってみれば、病気の有無にかかわらず、20代後半から38歳の10年間はライフイベントやキャリアの変化が多く起こる時期です。そんな中で突然のがん告知を受け、“10年後の自分”を想像することは難しくて当然で、いまとなっては、「よくここまで生きてきたな」と、自分で自分をねぎらいたいです。

不安を希望に変えること、前向きであろうとすることは、わたしにとって「生き延びるための覚悟」でした。2025年5月、あのとき思い描けなかった“10年後”に、現実として立ち会おうとしています。

当時すでにインターネットやSNSは普及していましたが、同世代のがん経験者の情報は限られており、治療後にどのような人生を歩むのか、ロールモデルを見つけるのは簡単ではありませんでした。だからこそ「誰か一人の希望になれたら」という思いで、闘病記をブログにつづりはじめました。それがやがてメディアでの取材や登壇につながり、「若年がんの当事者」として発信を続けるようになりました。

今でも「ブログ読んでいました」「あの記事に励まされました」とお声がけいただくことがあります。そのときの「誰かの希望になれたら」という思いが、わたしの礎になったと感じています。

そして2019年の夏、ZINE代表の仁田坂から「患者」として取材を受けたことが、CancerWithに関わるきっかけとなりました。当時住んでいた京都で、自宅や職場を含めた丸一日の取材は、お互いを深く知る機会となり、深く印象に残っています。

スタートアップでの挑戦

ZINEではCOOという役職を初めて務め、立ち上げ期の小さな組織で、サービス開発、カスタマーサポート、広報・マーケティング、事業開発など限られたリソースのなかで、目の前の課題を一つずつ形にしていく経験は大きな学びの連続でした。数々の出来事がありますが、特に印象深いエピソードを3つご紹介させてください。

ひとつ目は、2021年7月、日本医科大学武蔵小杉病院の腫瘍内科医・勝俣範之先生に顧問として参画いただいたことです。当時、がん相談は対面や電話が中心で、オンラインでの相談はまだ一般的ではありませんでした。また、がんの医療情報は専門的で、ガイドラインの改訂など変化も早く、治療だけでなく仕事や恋愛、お金など生活に関する個別性の高い相談への対応が必要なことから、信頼性の獲得と、何よりも「オンライン相談」の価値をどのように伝えるかは大きな課題でした。勝俣先生に顧問として関わっていただけたことは、わたしたちのサービスに対する信頼を支える柱となり、個人利用者の増加にもつながる重要な転機となりました。

このときに得た「うまくいくかわからないけど、当たって砕けろでやってみよう」という姿勢は、わたしの実行力の原点となり、以降あらゆる局面で「まずやってみる」「かたちにする」というエグゼキューションを担うようになっていきました。

ふたつ目は、大阪国際がんセンターの血液内科医・多田雄真先生との出会いです。AYA世代の支援を行う多田先生とは、AYA weekへの参加をきっかけに親しくなり、同い年ということもあって、活動をご一緒する機会が増えていきました。CancerWithとしても「CancerWith for 大阪国際がんセンター AYA世代」という形で事業連携しています。

高い志を持ち、地道な患者支援を続ける多田先生の存在には、わたし自身、活動に心が折れそうになったときも何度も励まされました。「自分の周囲5人の平均値が自分をつくる」と言われますが、本気で患者さんのためになる活動を続けるために、多田先生のような方々と出会えたことが、わたし自身の「行動の基準」を押し上げてくれました。

三つ目は、2022年にスタートした「CancerWith for 住友生命」の提供です。

これは、CancerWithにとって初めての法人向け導入事例となり、医療機関や保険会社との連携拡大の足がかりになりました。現在のマネタイズモデルは、当時から大きく形を変えていますが、「個人向けの取り組みを法人を通じて拡張する」ことの可能性を感じ、事業化への覚悟が芽生えたきっかけでもありました。

余談として、2021年末に仁田坂の自宅で開催した忘年会で、メンバーとその家族が一堂に会し「このチームで良かった」と話したときのことは、今でもよく覚えています。

わたしは元々、前職の株式会社はてなで自社サービスや協業案件の企画・運営を担うプランナーとして働いており、COOがなんたるかを一ミリも理解せずに参画しました。今では、小さな組織の中核として事業開発を推進してきたという手応えと、まだ注力事業としても伸びしろがあるという自覚、その両方を抱えながら、次のフェーズに向かおうとしています。

CancerWithの更なる拡大に向けて:Patient Centricity事業の展開

CancerWithはこれまで、事業の継続について何度も悩み、模索を重ねてきました。率直にいえば、サービスのクローズを視野に入れたことも、一度や二度ではありません。代表の仁田坂を中心にピボットを試行錯誤しながら、その時々の状況に応じてサービスの形を変化させてきました。

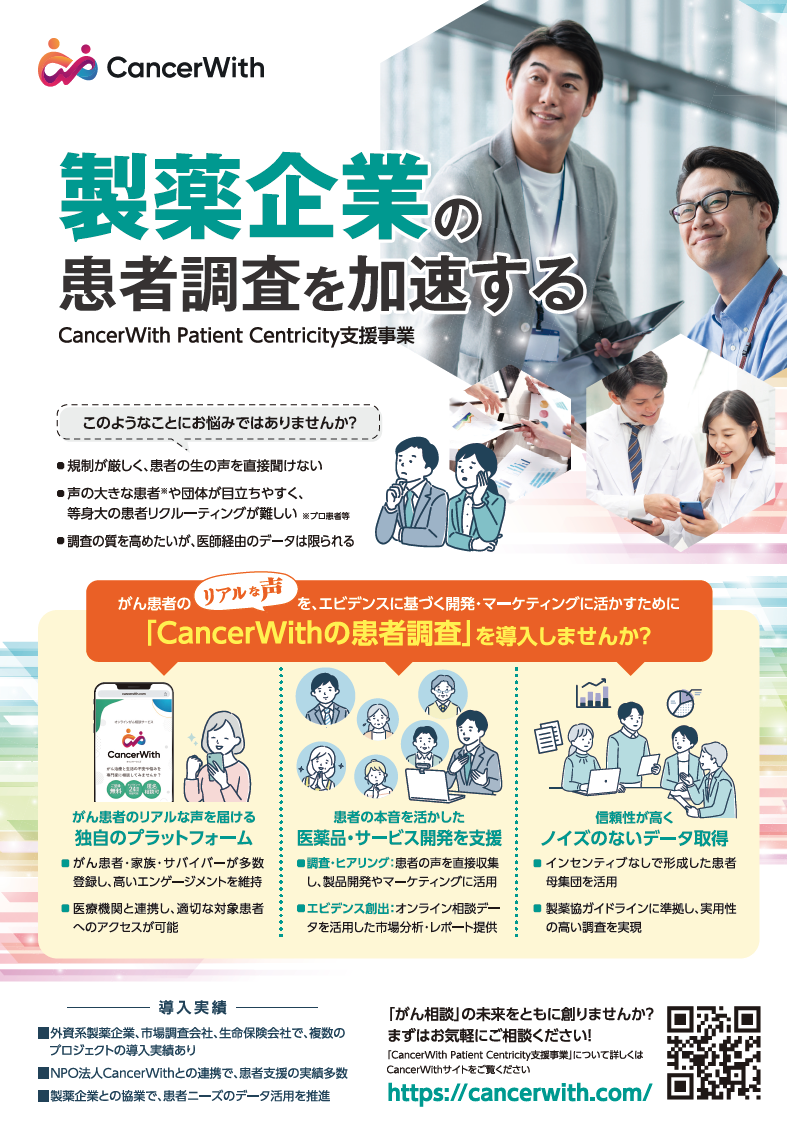

2024年に本格的に始動したのが「Patient Centricity事業」です。がん患者さんやご家族の生の声を伺い、それを創薬や製品開発に活かすこの取り組みは、「がんになったことを価値に変える」という、わたし自身の原点とも重なるものです。

すでに製薬企業との複数プロジェクトに加え、生命保険会社や市場調査会社との連携も広がり、CancerWithとしても提供開始以来、もっとも大きな転換点を迎えていると感じています。組織やチームとしても、これまでで一番良い状態にあると実感しています。

この事業は、ある製薬企業の方との継続的な対話から着想を得たものでした。

現在、多くの製薬企業において「患者中心の製品開発」は明確に掲げられており、患者理解のためのコミュニケーションの必要性も高まっています。しかし実際には、製薬協のガイドラインや各社の規定により、その実現は容易ではありません。加えて、日本において2人に1人ががんを経験する時代であっても、条件に該当する患者さんを探すことは難しいものです。特に特定のがん種や年齢層に限ると、なおさらです。そして、がん患者さんの体調や生活背景への配慮を忘れずに、本音に近い声を丁寧に引き出すこと。そこから得られるリアルな患者ジャーニーの設計や、開発・改善に向けた具体的なアクションの提案まで、一気通貫で行う体制が必要でした。

CancerWithでは、プラットフォームの活用とチームの連携により、「等身大のがん患者さんの声」を丁寧に企業へ届け、創薬や事業開発の一助となる体制を整えています。

- リクルーティングには、CancerWithプラットフォームや、連携コミュニティを活用

- インタビュー設計・実施は、弊社のバックグラウンドでもある複数メディアを立ち上げてきた経験を活かす

- インタビュイー(患者さん・ご家族)との関係性の構築は、患者さんやご家族と密に連携してきたソーシャルワーカーを中心にリード

また、わたしたちは患者団体とは異なり、運営主体が患者やご家族の当事者でなくとも、当事者の方々と企業・団体の間を橋渡しする立場として、法人としての持続可能性を模索しています。

患者団体が素晴らしい活動を展開している一方で、そこに含まれづらい立場や声も確かに存在します。わたしたちは、そうした“等身大”の患者さんの発言や視点を企業に届けることも、同じように大切な役割だと考えています。

罹患から10年、一区切りを迎えて

社内の仲間にも、本当に恵まれました。代表の仁田坂、CTOの池田とは偶然にも同い年で、どちらもWeb業界でキャリアを積んできた同志です。専門領域は違えど、フットワークの軽さや価値観が似ていたこともあり、立ち上げ当初からコミュニケーションがとてもスムーズでした。さらに、実務を担ってくれた中山、利用者さんのご相談に寄り添い続けた堀川、丁寧な対話で支えてくれた木下、患者さんに寄り添ったクリエイティブを制作してくれたRITZMEDIAなど(他にもたくさんの仲間がいます)、このメンバーでなければ、ここまでやりきることはできなかったと、心から思っています。

「がん患者として」活動する機会にも多く恵まれました。企業から講演のご依頼をいただいたり、啓発イベントで登壇させていただいたりする中で、「エピソードには心を動かされたし、ある意味でドライに多様性を理解できる、バランスの取れた語りだった」と感想をいただいたこともありました。自分の経験を活かして仕事ができ、それが誰かの役に立ち、さらに事業としての価値にもつながっていく。そのプロセスは、わたしにとってかけがえのないやりがいでした。

とはいえ、仁田坂には1年以上前から、「がんという領域から少し距離を置きたい」という思いを打ち明けていました。前向きに生きる覚悟として、「患者としての活動」を続けてきましたが、10年という歳月を経た今、その役割をいったん脱ぎたいという気持ちも芽生えていました。そして節目の年を迎えるにあたり、仁田坂から「いったんすべての肩書きを手放して、身軽な状態でこれからを考えてみては」という言葉をもらい、少しずつ自分の気持ちを整理していくことができました。

「患者」や「サバイバー」といった病気に由来する役割に縛られず、わたしの人生をどう歩んでいくか。あらためて見つめ直すタイミングが来たのだと思っています。

事業が成長し、組織がとても良い状態にある今だからこそ、「このタイミングで離れるのはもったいない」と思う気持ちもあります。けれどそれ以上に、「患者としての自分に軸足を置き続けないこと」そして、「事業や組織が良いときに身を引くこと」というわたしなりの美学に、正直でいたいと思っています。10年間をかけて自分と向き合った結果、これからは『患者』をアイデンティティとせずに生きていきたいと心に決めました。

それが、今まさに患者として生きる誰かにとって、小さなヒントや希望になれたらと願っています。

最後に

取締役という肩書きは離れますが、今後も必要に応じて外部パートナーとして、関わりを続けていく予定です。

これまで皆さまと築いてきたつながりや、CancerWithで得た学びは、わたしのキャリアの上でも、患者としての人生を歩むうえでも、かけがえのない支えとなりました。

この場を借りて、関わってくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

これからも、ZINEならびにCancerWithを、変わらぬ温かい目で見守っていただけましたら幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。

2025年3月末日

株式会社ZINE

二宮みさき